ПРОЛОГ

Вспоминает мастер спорта по шахматам В. Гаджи-Касумов, один из ведущих шахматистов Азербайджана 60-70-ых гг.: «Традиционный блицтурнир по шахматам на кубок Баку однажды собрал очень сильный состав во главе с гроссмейстером Владимиром Багировым. Первоначально все участники соревнования были разбиты на несколько подгрупп, четверка лучших из каждой далее сражалась по олимпийской системе с выбыванием. Юный Гарри Каспаров оказался в моей подгруппе и нанес мне единственное поражение, причем в разгромном стиле, с многочисленными жертвами. Самым обидным для меня было то, что я проиграл белыми в варианте Земиша, который тогда детально прорабатывал с Владимиром Андреевичем Макогоновым, специально для борьбы со староиндийской защитой. В этой схеме я имел очень даже неплохую статистику, но Гарик не позволил мне, как говорится, даже «выйти из дебюта». Уже тогда меня поразило наличие у него блестящего комбинационного зрения, точность и глубина расчета вариантов, фантастические напор и жажда победы. Вокруг его столика всегда собирались многочисленные зрители. Кстати, староиндийская защита потом стала для него одним из основных дебютов за черных. Впоследствии мы несколько лет играли за шахматную команду бакинского «Спартака» в городских и республиканских соревнованиях. Пару раз вместе анализировали только что закончившиеся партии. Признаюсь, мне было стыдно за себя, так как не видел и доли тех вариантов, которые он успел и просчитать, и обосновать. Впечатление он на меня, да и на всех нас, производил колоссальное».

Да, все были поражены его игрой в таком возрасте – всем стало ясно, что на шахматном небосклоне появилась яркая звезда!

А по поводу проигрыша Гаджи-Касумова Каспарову, шахматист и поэт Николай Хатунцев, с которым автор сыграл много турнирных партий с переменным успехом, написал шуточное стихотворение:

Вот, наконец, Гаджи-Касумов Слава,

К тебе пришла заслуженная слава.

Ты знаменитым стал в один момент

Как самый первый Гарика клиент.

По-дружески прими мои советы:

Ты вырежи заметку из газеты

И положи туда, где под стеклом

Красуется твой докторский диплом.

Ты стал трамплином чемпиону мира!

День знаменательного блицтурнира

Сверкнул, как звёздный час, в твоей судьбе –

Такой успех не повторить тебе!

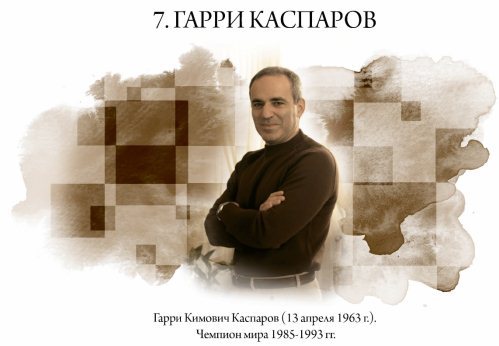

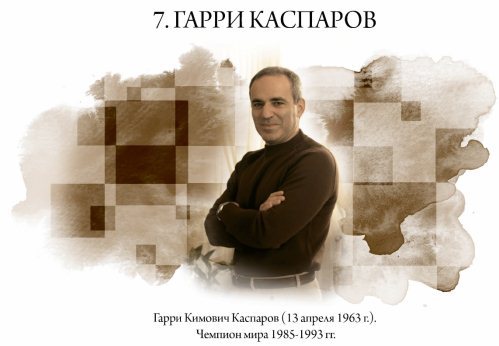

Как ранее было отмечено, годы чемпионства Гарри Каспарова – 1985-1993 гг. Благодаря разрушительной деятельности Гарри Каспарова в международном шахматном движении трудно однозначно судить о дальнейших годах его чемпионства. Приводим версию Википедии:

|

По версии ФИДЕ |

По версии ПША |

||||||||

|

№ |

Годы чемпионства |

Портрет |

Чемпион |

Страна |

№ |

Годы чемпионства |

Портрет |

Чемпион |

Страна |

|

12 |

1993-1999 |

(род. 23 мая 1951 г.) |

Анатолий Карпов |

|

13 |

1993-2000 |

(род. 13 апреля 1963 г.) |

Гарри Каспаров |

|

|

14 |

1999-2000 |

(род. 18 января 1966 г.) |

Александр Халифман |

|

|||||

Автор познакомился с Гарри Каспаровым и его матерью Кларой Каспаровой, когда Гаррику было 9 лет.

На блицтурнире первенства Баку среди взрослых Гарик «щелкал» маститых шахматистов, выражаясь языком Шарапова из кинофильма «Место встречи изменить нельзя», как косточки из компота!

Вот что пишет первый тренер Каспарова Олег Приворотский: «Играть в шахматы будущего чемпиона мира никто не учил. Просто его родители Ким Моисеевич Вайнштейн и Клара Шагеновна Каспарова любили и частенько сами играли в шахматы дома.

|

|

Гарику пять лет. В этом возрасте он познакомился с шахматами |

Как-то раз пятилетний сын (Капабланка, Карпов познакомились с шахматами в 4 года, Спасский – в 6 лет, Алехин – в 7 лет. – Авт.), глядя на их очередную партию, в трудной позиции подсказал верный ход. Тогда мама с папой и поняли, что Гарри, ни у кого ничего не спрашивая, освоил древнюю индийскую игру самостоятельно».

Ким Вайнштейн – отец Каспарова

«В 1970 году отец тяжело заболел. Много месяцев он провел в Москве, в Онкологическом центре на Каширке. Скончался он от лимфосаркомы в возрасте 39 лет. Последний раз мы виделись с ним 1 января 1971 года. Он подарил мне тогда шахматные часы – накануне я выполнил третий разряд… Больше меня к нему не пускали. Таково было желание отца: он хотел остаться в моей памяти здоровым и жизнерадостным, каким я его всегда знал. Не взяли меня и на похороны, опасаясь, что на мальчика это может подействовать тяжело». Думается, что если бы был жив отец, то жизнь Каспарова, как гениального шахматиста, пошла бы по другому руслу.

А. Хорошевский пишет: «Вероятно, если бы не этот эпизод, был бы Гарри музыкантом или даже известным композитором. Практически все родственники Кима Моисеевича так или иначе были связаны с музыкой. Дедушка будущего чемпиона мира, Моисей Рубинович Вайнштейн, работал художественным руководителем Бакинской филармонии, бабушка, Ольга Юльевна, – преподавала в музыкальной школе. Больших успехов достиг младший брат Кима Моисеевича Леонид Вайнштейн – стал известным композитором, автором нескольких опер и симфоний, множества камерных сочинений и музыки к кинофильмам. Правда, старший сын не пошел по родительским стопам и «испортил» музыкальную родословную семьи. Ким Моисеевич увлекся техническими науками, забросил музыку и стал инженером-энергетиком».

Вряд ли с такой мамой Гарри мог стать композитором!

В 1970 году, когда будущему чемпиону мира исполнилось семь лет, мама Клара Шагеновна привела его во Дворец пионеров, в шахматную секцию Олега Приворотского.

В 9 лет он выполнил норму I-го разряда, в 10 лет – кандидата в мастера спорта. С 1973 года занимался в шахматной школе Михаила Ботвинника.

В 1975 году выиграл «Кубок Баку» среди взрослых. Победитель чемпионатов СССР среди юношей 1976 и 1977 годов. С 1978 года – мастер спорта, с 1979 года – международный мастер. Играл за команду «Спартак».

«Я поражался, что Гарику открывались дороги, о которых другие могли лишь мечтать, и только много позже смог узнать об этой мощной родственной поддержке. Достаточно сказать, что его в девятилетнем возрасте направили на международный турнир, проходивший во Франции. Да, Гарик был очень способным, быстро прогрессировал. Многие талантливые дети не смогли пробиться к крупному успеху. Гарику в этом отношении были созданы просто шикарные условия…»

Первый тренер Каспарова Олег Приворотский.

И с ним тоже Каспаров распрощается в будущем и не будет

реагировать на его просьбы

И в этом Приворотский прав – тогда для Вайнштейна, ставшего позже Каспаровым, были созданы все условия для развития его таланта.

После известного блицтурнира, известный шахматный судья часто писал в местных газетах, что он «открыл» Каспарова. На этом турнире присутствовал весь шахматный бомонд Баку, и все в один голос говорили, что Каспаров – это явление в шахматах. «Открытие» этого шахматного судьи заключалось в том, что он судил этот блицтурнир, т.е. переводил часы и фиксировал падение флажка.

Когда автор восхищенно наблюдал, как этот юнец расправляется со своими взрослыми коллегами, ему и в голову не могло прийти, что через несколько лет, в обозримом будущем, этот милый мальчик будет инициировать освобождение автора от должности председателя шахматной Федерации Азербайджана.

«Есть много чудес на свете, мой друг Горацио!»

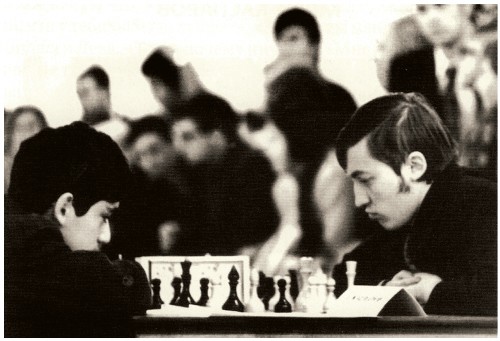

В свою очередь, интересно, предполагал ли Карпов, когда он в турнире «Вместе с гроссмейстерами» представлял Челябинск, выиграв у 9-летнего пионера Каспарова в марте 1971 года, что вскоре будет повержен им.

Первая встреча Карпова и Каспарова в Челябинске –

впереди целая эпопея жесткого противостояния и не только за шахматной доской

Думается, эта партия и многое другое что-то подсказали Карпову.

А вот и эта встреча в Челябинске уже за шахматной доской

По поводу этой партии Каспаров писал: «Ту партию я проиграл, хотя и имел явный перевес. Вот какой диалог произошел у меня с корреспондентом бакинской газеты «Спорт»:

– Чем объяснить поражение от чемпиона мира?

– Может тем, что я остался с ним один на один. Представьте, сидит напротив Вас лучший шахматист планеты. Вот и просмотрел его комбинацию.

– И какой урок извлек ты из этой встречи?

– Нужно бороться до последнего, даже если у тебя выигрышная позиция».

B отчете об этом туре «Советский спорт» писал: «Во время сеанса А. Карпова со школьниками из Баку наступил момент, когда у чемпиона мира остался только один соперник – двенадцатилетний кандидат в мастера Гарик Каспаров. Карпов сел напротив юного шахматиста, и, естественно, этот момент фотокорреспонденты не пропустили. Дело в том, что Гарик – один из самых наших талантливых юных шахматистов, и кто знает, не состоится ли когда-нибудь еще один поединок Карпов – Каспаров…»

То, что этот поединок состоялся и в нем победил Каспаров, огромная заслуга Михаила Моисеевича Ботвинника.

Трудно было себе представить, что в будущем Каспаров и

с Ботвинником порвет все отношения

Ботвинник был сложным человеком и не имел в шахматном мире ни близких друзей, ни любимых учеников – Каспаров был исключением. Автор был свидетелем, какие большие усилия прилагал Ботвинник для становления Гарика. Когда через много лет Ботвинник ознакомился с интервью Каспарова для «Эхо Москвы», сказать, что патриарх был поражен высказываниями Каспарова в свой адрес, значило бы ничего не сказать.

Да, что автор и шахматная Федерация Азербайджана – он взорвал все мировое шахматное хозяйство в своем стиле и вступил в жестокое противостояние через шахматы с советским режимом, правда, пользуясь поддержкой определенной части верхушки этого режима.

После первых впечатлений от успехов в его юном возрасте, ему поменяли фамилию с Вайнштейн на Каспаров.

«Вы сказали, что знаете Гарри с детства. Расскажите, как произошло его превращение из Вайнштейна в Каспарова», – спрашивал корреспондент у Г. Рзаева.

«Сменить фамилию ему посоветовал патриарх советских шахмат Михаил Ботвинник, в школе которого Гарик обучался, – ответил Г. Рзаев. – Ботвинник дал понять, что к лицам еврейской национальности и к людям с еврейскими фамилиями спортивное руководство страны относится настороженно, а так как отец Гарика к тому времени умер и подходило время получать паспорт, то лучше взять фамилию матери… С этим предложением мама Гарика пришла ко мне. Я сказал, что смена фамилии – их личное, семейное дело, и ничего советовать не хочу».

«В этом я еще раз убедился в 1976 году, узнав, к своему великому удивлению, что 13-летний Гарик, успевший уже получить широкую известность в стране и ставший к этому времени чемпионом СССР среди школьников до 18 лет (на следующий год он повторит этот успех), вдруг изменил фамилию. Он превратился в Каспарова, взяв себе фамилию матери. Конечно, мысль о подобной замене едва ли могла родиться в голове самого мальчика. Очевидно, что это было решение окружавших его взрослых. Поговаривали, таков был совет Ботвинника, вероятно, считавшего, что Каспаров имеет больше шансов в борьбе за звание чемпиона мира (а конечная цель была именно такой), нежели Вайнштейн. Я думаю, что Михаил Моисеевич, если только он, действительно, дал такой совет, был, при всем моем громадном уважении к нему, не совсем прав. Уверен, что, останься Гарик Вайнштейном, он все равно взошел бы на шахматный трон, как это сделали в свое время сам Ботвинник и Михаил Таль, у которых были столь же «неблагозвучные» фамилии. Помешать талантам такой величины просто невозможно», – говорил В. Асриян.

Валерий Асриян, который, к слову, как никакой другой журналист, оказал Гарику мощную информационную поддержку, безусловно, прав.

Фактически Асриян в одиночестве противостоял всей пишущей братии Карпова, и, надо сказать, небезуспешно. Можно сказать, что он входил в команду Каспарова и участвовал в обсуждении острых проблем. А как сложились дальнейшие отношения Каспарова и Асрияна, рассказывает писатель Марк Котлярский: «Каспаров предал своего многолетнего друга Валерия Асрияна. Я хорошо знаю эту историю не понаслышке – жена Асрияна училась в институте вместе с моей супругой. Когда Асриян с семьей, после известных событий, переехал в Москву, через некоторое время все они серьезно заболели, и Валерий обратился за помощью к Каспарову – не хватало средств на лекарства. «Ничем помочь не могу, у меня самого финансовые проблемы – продаю дом в Нью-Йорке», – таков был ответ Каспарова, который просил больше его не беспокоить. Такое вот предательство!»

В Азербайджане никогда антисемитизма не было – об этом по сей день говорят известные в США и Израиле еврейские политические и общественные деятели. Это может подтвердить еврей по матери, Первый секретарь горкома комсомола Сумгайыта, заведующий отделом горкома Баку, председатель спорткомитета Азербайджана Геннадий Рзаев. Трудно себе представить антисемитизм в СССР в таких видах спорта как бокс и шахматы. Рзаев был прав, когда говорил, что это их семейное дело. Автору также известно кое-что из этой истории, но он, из этических соображений, не хочет рассуждать на эту тему. В связи с этим известна шутка Ботвинника о том, что если бы он в свое время взял фамилию матери, то был бы Рабинович.

По этому поводу остроумно заметил Таль: «Гарри так хорошо играет в шахматы, что мог играть под своей прежней фамилией».

У автора насчет этого поступка Каспаровых свое мнение – все же это попахивает предательством по отношению к памяти отца – фактически его вычеркнули из биографии чемпиона мира.

Автор, например, никогда, ни по какому поводу не слышал от Клары стандартных фраз: «Это у него от отца…» или «Этим он пошел в отца…» А однажды автор был свидетелем шуточной, но малоприятной мизансцены.

Автор и А. Никитин сидели в зале на Бакинском международном турнире. К ним подсела Клара и сразу начала кашлять. «Простудилась…» – пояснила она. «Вы бы кашляли в сторону, все же Ваш муж болел раком», – вдруг неудачно, на взгляд автора, пошутил Никитин. «Не волнуйтесь, Саша, инкубационный период давным-давно прошел», – также шутливо и игриво ответила Клара. «Кто его знает…» – все в том же шутливом тоне продолжал Никитин. Тут грубо в этот пренеприятный диалог вмешался автор: «Нашли тему для шуток!»

Надо сказать, на безутешную вдову Каспарова никогда не была похожа!

Н.М. Карамзин вложил в уста государя циничную формулировку – «Отца своего предал, предашь и царя!»

Подавляющее большинство друзей Каспарова различного времени вправе сказать: «Предашь и меня!» Но об этом чуть позже.

И здесь Каспаровы поступили как большевики-ленинцы первого поколения, которые почти поголовно поменяли свои фамилии.

«Я был участником юношеских соревнований в 1952-54 гг. в Ростове, Харькове, Ленинграде и пять лет был тренером сборной команды юношей и девушек Азербайджана, видел их игру, в том числе и в блиц, имел возможность сравнить будущих чемпионов мира – М. Таля, Б. Спасского и А. Карпова с игрой Г. Каспарова. Конечно же, их игра впечатляла, но Гарика – еще более», – сказал автор Каспаровой. И это было правдой! Забегая вперед, отметим, когда она решила взять для Гарика персонального тренера, автор предложил любого тренера из руководимой им школы – она выбрала А. Шакарова и не ошиблась – все последующие годы Шакаров добросовестно вкалывал на Каспарова, и всегда, в отличие от других членов его команды, вел себя корректно.

Когда Шакаров уходил из школы, он вдруг спросил у автора: «Как Вы думаете, соглашаться мне на это предложение – на этой неделе я должен дать окончательный ответ?»

«Конечно, Саша, с твоей склонностью к систематике и работе в кабинетной тиши, тебе этот вариант вполне по душе. С другой стороны, ты у нас в школе свободный художник, а там будет жесткий контроль», – ответил ему автор. «Вот это-то меня и смущает».

В дальнейшем стало ясно, что это обстоятельство не помешало Шакарову плодотворно работать в команде Каспарова. К слову, он мог бы написать интересную книгу под условным названием «30 лет в строю под командованием…»

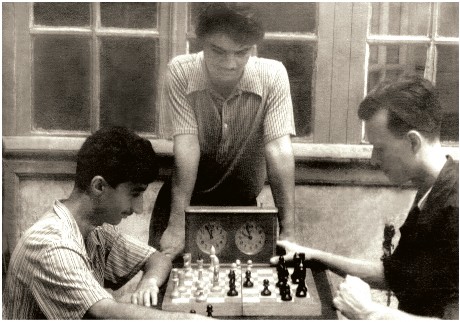

Турнир пионеров и гроссмейстеров: в сеансе Юрия Авербаха –

Гарри Каспаров. Рядом с ним будущий мастер спорта

Ростислав Корсунский

Впоследствии и тренера РШШ А. Асланова, по просьбе Клары Каспаровой, автор посылал на юношеские соревнования, в которых участвовал Каспаров, и он внес заметный вклад в становление Гарри. Вот что пишет Каспаров: «Моим следующим испытанием стал чемпионат страны среди юношей, проходивший в январе 1976 года в Тбилиси…

Мне нужна была победа, но, как на грех, играл я отвратительно и отложил партию с Зигурдсом Ланкой в тяжелой позиции.

Все думали, что я проиграю, – все, кроме Александра Асланова, одного из бакинских тренеров (тренер РШШ, где директором был Чапай Алиевич Султанов. – Авт.). Вместе с Олегом Приворотским он помогал мне анализировать отложенную позицию. Мы упорно трудились, пока, наконец, при участии ереванского тренера Альберта Арутюняна, не была найдена совершенно фантастическая идея защиты…

Тринадцатилетний кандидат в мастера спорта Гарри Каспаров

в турнире на «Кубок Баку»

Началось доигрывание. Через несколько ходов, случайно бросив взгляд в зал, я увидел отчаянно жестикулирующего Асланова. Он явно был чем-то радостно взволнован. Через десять ходов в нашей партии была зафиксирована ничья.

То, что произошло потом, навсегда врезалось в мою память: Асланов вмиг преодолел расстояние от седьмого ряда до сцены и с криком – «Гарик, Гарик, ты – чемпион!» – подхватил меня на руки.

Не в силах поверить в случившееся, я, наверное, целый час еще твердил про себя: «Я чемпион, я чемпион...»

По просьбе Каспаровой, Асланов участвовал в подготовке Гарика к юношеским турнирам. Асланов был в дружеских отношениях с Шакаровым, и они часто вместе работали с Гариком.

Вот что пишет Каспаров: «Однажды журнал «Spiegel» устроил мне проверку, показав пять позиций и попросив определить, из каких они взяты партий. Мне потребовалось буквально несколько секунд. До сих пор помню те партии: Карпов – Майлс (Осло, 1984), Ботвинник – Фишер (Варна, 1962), Хюбнер – Тимман (Линарес, 1985) – тут я спутал Тиммана с Любоевичем, Алехин – Капабланка (Буэнос-Айрес, 1927) и Соколов – Агзамов (Рига, 1985).

Затем меня спросили, что я думаю о феноменальной памяти, которую демонстрировал знаменитый американский чемпион Гарри Пильсбери. Один из его эффектных номеров заключался в следующем. На каждом из 50 пронумерованных листков бумаги писалось по пять слов, затем листки бросались в цилиндр. Оттуда их доставали по одному, называли номер, и Пильсбери на память произносил написанные слова. Я сказал, что не стал бы так делать, потому что считаю это вредным занятием. Много лет назад тренер Александр Асланов показывал нечто подобное мне и другим школьникам. Мы пронумеровали 30 существительных, после чего Асланов посмотрел запись. Сначала он угадывал слова по номерам, затем наоборот. Он мог запомнить 150 слов подряд из словаря и прочесть их наизусть».

Если подойти с шахматных позиций, забегая вперед, скажем, что и РШШ, и его тренеры сделали для юного Каспарова гораздо больше, чем Дворец пионеров и Олег Приворотский. Приворотский учил своих воспитанников на уровне первого разряда и к подготовке к всесоюзным соревнованиям никакого отношения не имел.

В подготовке ко многим командным соревнованиям с юным Каспаровым работали лучшие тренеры РШШ. Подготовка к ним осуществлялась на базе РШШ. Во Дворце пионеров вели занятия по кружковой системе, где совсем другие задачи.

Первенство СССР среди юношей, Рига 1974 г.

Тренеры и участники соревнования. Слева направо: А. Моргулев,

К. Каспарова, И. Мальчиков, Г. Каспаров, А. Шакаров

Будущему чемпиону мира и гроссмейстеру 13 лет.

Он уже двукратный чемпион СССР по шахматам среди юношей

и кандидат в мастера спорта

1978 г. Прошло немного времени, и уже Гарик дает сеанс

одновременной игры в родном Дворце пионеров

Гарри Каспаров дает сеанс одновременной игры в городе Гянджа (Кировабад)

Команда шахматистов – чемпионов СССР среди школьников.

1978 год. Слева направо: Асланов Саша, Александр Шакаров, Балаян Юра, Гасумов Эльшан, Альшванг Таня, Горбунов Олег, Каспаров

Гарик, Мелкумян, Глаз Лена, Авшалумов Саша, Моргулев Александр, Гершгорн Лева

Немного предыстории. В Харькове в 1954 г. на командном первенстве СССР по шахматам среди юношей, за попадание в первую шестерку, развернулась острая борьба между азербайджанской сборной и латышской.

Уже вскоре харьковская юношеская сборная шахматистов Азербайджана по истечении времени вошла в мужскую сборную команду Азербайджана по шахматам, как и латышская.

На финише азербайджанская сборная опередила латышскую на пол-очка. Надо было видеть, как Таль переживал за свою команду, орлиным взором окидывал одну доску за другой, словом, был душой команды. А какая команда была у латышей! Об этом пишет в своей книге М. Таль «В огонь атаки»: «Молодежь вообще хорошо сыграла в турнире, и поэтому, когда мы осенью, уже после юношеского первенства страны, отправились на взрослое, команда Латвии выглядела неожиданно молодой: шестнадцатилетние Айварс Гипслис и Михаил Таль, семнадцатилетний Янис Клованс. Разве что Александр Кобленц мог считаться опытным бойцом. Именно к Кобленцу и обратился остроумный литовский мастер Исаак Вистанецкис: «Что вы делаете? 1 сентября – детям в школу пора, а вы их в шахматы заставляете играть!» В предыдущих командных чемпионатах страны сборная Латвии выступала довольно бледно, и теперь мало кто видел в нас будущих финалистов. Но мы сражались с аппетитом и не только попали в финал, что для всех явилось неожиданностью, но и заняли в нем 4-е место, опередив команду Украины, а на мужских досках – хотя и ослабленный, но все-таки грозный коллектив Москвы Прекрасно выступил на III доске Клявинь, получивший по результатам турнира звание мастера. Я тоже выполнил норму, но присваивать звание сразу двум представителям одной команды Всесоюзная квалификационная комиссия не решилась, и мне (я набрал на II доске меньше очков, чем Клявинь) предоставили право на квалификационный матч с практически бессменным в те годы чемпионом Белоруссии мастером Владимиром Сайгиным».

Прошло более четверти века, прежде чем такого же успеха, как мы в те далекие годы, добилась юношеская сборная Азербайджана во главе с Эльмаром Магеррамовым, Ростиславом Корсунским, Еленой Глаз и, конечно, Гариком Каспаровым. Тренеры нашей команды рассказывали автору, что этому успеху во многом способствовал Каспаров – как в те далекие годы Таль, Каспаров был душой команды.

Но об этом Каспаровы умалчивают, так как это не вписывается в их детерминированную модель.

Когда автор летел на олимпиаду в Ницце, то, естественно, зашел в ЦШК в Москве. Там он встретился с Александром Никитиным, который в то время работал тренером талантливых юных шахматистов СССР. После расспросов про Гарика Вайнштейна, он сказал автору: «Ему нечего делать во Дворце пионеров, там кружковая система и нет спортивных шахмат. Я договорюсь с его матерью, а ты возьми его в свою школу». Автор ему сказал, что у них это как-то не принято, но что он ему окажет любую помощь, используя своих опытных тренеров. И свое слово автор сдержал.

Об этом, кстати, автор с Никитиным вспомнили на олимпиаде в Салоники.

И еще. «Из Швеции я вернулся с золотой медалью и теперь с волнением ожидал весны, когда в моем родном Баку было намечено провести международный турнир. Мне нужен был второй гроссмейстерский балл, и свой шанс я не намерен был упускать.

Турнир превзошел все мои ожидания. Игралось легко, раскованно – наверно, и впрямь дома стены помогают. Как болели за меня бакинцы! В общем, удалось не только перевыполнить норму гроссмейстерского балла, но и занять 1-е место (11,5 из 15), опередив на пол-очка Белявского...», – пишет Каспаров.

|

|

Г. Каспаров и Л. Листенгартен наблюдают за партиями бакинского международного турнира, который Каспаров «с волнением ожидал» |

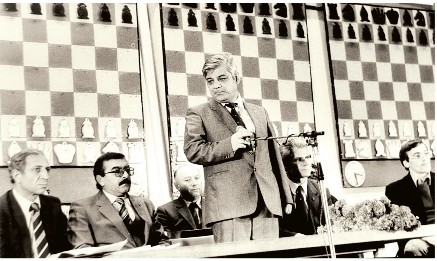

Для успешного проведения этого турнира в 1980 году, автор вместе с коллегами из Федерации шахмат и РШШ провел большую работу. Не секрет, что в то время провести международный турнир по выделенной смете было нереально, и автору помогли спонсоры – его друзья. На закрытии турнира Г. Рзаев особо отметил одного Ч. Султанова, как организатора турнира. Долго жал автору руку в знак благодарности Александр Никитин. Неслучайно на банкете Найджел Шорт прекрасно сыграл на электрогитаре и заявил, что при любой возможности он будет прилетать в Баку для участия в турнирах. И это были не просто слова благодарности организаторам турнира – в дальнейшем он неоднократно участвовал в международных турнирах в Баку.

Во время этого международного турнира к автору в зале подошел Фуад Кулиев, его одноклассник – среди мальчишек класса автора знаменитой шестой школы он резко выделялся своей необычной мягкостью и интеллигентностью, никогда не участвовал в послеклассных кулачных разборках. И сейчас он, как-то стесняясь, сказал: «Тут, со мной мой дядя, он хочет, если это возможно, в пресс-центре посмотреть, как после окончания партии анализируют ее гроссмейстеры». А его дядей был первый чемпион Азербайджана по шахматам Касум Ахмед оглы Селимханов.

Автор, разумеется, тут же дал Селимханову постоянный билет на турнир и пропуск в пресс-центр. Он все время скромно стоял в стороне и наблюдал за анализом гроссмейстеров.

1935 год. В первенстве Баку по шахматам встретились

К. Селимханов (справа) и Э. Шихлинский

Когда автор однажды его спросил, почему он все время молчит и молча наблюдает за происходящим, он ответил: «Ну, что Вы, как можно вмешиваться в дискуссию гроссмейстеров».

Свою скромность он пронес через всю жизнь!

Вот как описывает жизненный путь Селимханова, первого чемпиона Азербайджана 1934 года, журнал «Шахматы»: «Первым чемпионом Азербайджана в 1934 году был Касум Ахмед оглы Селимханов, один из ведущих наших шахматистов, не раз защищавший спортивную честь республики в шахматных баталиях, а в годы Великой Отечественной войны с оружием в руках сражавшийся за независимость Родины против немецко-фашистских захватчиков.

Телеграмма была по-военному лаконичной. Капитан Селимханов отзывался в Баку для участия в первом послевоенном чемпионате республики. Впрочем, назвать послевоенным этот турнир было еще нельзя, ибо шел 1944 год. Но война полыхала уже у границ страны и стремительно двигалась на запад, куда гнали врага советские солдаты.

Собрать вместе всех сильнейших шахматистов Азербайджана было в то время, конечно, нелегко. Война разбросала их по стране. Пали в боях за Родину Михаил Макогонов и Николай Докторский, неизвестными оставались судьбы многих других. Но Касума Селимханова удалось все же разыскать.

И вот он, получив «добро» командующего, едет в родной город и под мерный перестук колес старается восстановить в памяти забытую в годы войны атмосферу шахматных соревнований. «А ведь турнир предстоит в некотором роде юбилейный, – вдруг подумалось ему. – Ровно десять лет прошло после первого чемпионата».

Воспоминания унесли его в 1934 год, когда он, студент Азербайджанского индустриального института, неожиданно для многих стал победителем первого чемпионата республики, оставив позади ряд именитых соперников.

А ведь соревновались в нем 26 человек – вся шахматная рать республики (кроме Макогонова, занятого в это время на другом турнире), все – перворазрядники.

В финал из двух подгрупп, по которым участники были разведены на предварительном этапе, вышли Селимханов, Газаров, Иванов.

Выиграв все встречи, Касум Селимханов произвел тогда подлинную сенсацию в Доме совторгслужащих (ныне Дворец культуры им. 26 бакинских комиссаров), где проходил турнир.

Касум Селимханов быстро выдвинулся в ряды наиболее способных бакинских перворазрядников. Он не только играл, но и активно занимался популяризацией шахмат в республике: выезжал в районы, выступал с лекциями и сеансами.

В 1935 году Селимханов начал редактировать впервые открывшийся в газете «Коммунист» шахматный отдел. Чуть раньше он был избран первым председателем шахматной Федерации Азербайджана и многие годы возглавлял ее.

– Из тех качеств, развитию которых я, прежде всего, обязан шахматам, мне особенно помогают память, выдержка, умение быстро ориентироваться в сложной обстановке, – так говорит сам Касум Ахмедович. – Эти качества стали тем крепким фундаментом, на котором основывается вся моя жизнь.

Может показаться, что шахматам не суждено было уже занять в ней видного места. Он сыграл в том памятном чемпионате республики 1944 года, на который был отозван из армии, выступил еще в нескольких турнирах, порой ошеломляя партнеров каскадом оригинальных комбинаций. Однако на весь турнир его, как правило, не хватало. В нем совсем не было того, что принято назвать шахматным практицизмом.

Но и перестав выступать в турнирах, Касум Ахмедович не расстался с шахматами. Долгие годы Касум Ахмедович возглавлял кафедру инженерной графики Азербайджанского инженерно-строительного института, был лидером команды политехнического института, участвовал во многих межвузовских соревнованиях, вел занятия шахматной секции АзПИ».

На этом Бакинском международном турнире автор познакомился с тренером сборной СССР по шахматам Олегом Стецко.

Автор был знаком почти со всеми деятелями из ЦШК и, должен сказать, что Стецко отличался от них, он был какой-то другой. С военной выправкой и научным подходом к шахматам, он был весь в работе. «Себя показать и на других посмотреть» к нему никак не относилось. Надо сказать, он оказал азербайджанской Федерации шахмат большую помощь в организации турнира – Федерация шахмат Азербайджана впервые в республике проводила Международный шахматный турнир с гроссмейстерской нормой, и множество вопросов приходилось решать на ходу. В данной ситуации помощь Стецко была весьма кстати.

Когда турнир закончился, и Каспаров набрал второй гроссмейстерский бал, ни одного слова благодарности автор не услышал от Каспаровых.

«Гарри тоже менялся год от года. Когда-то друзья одним из главных его качеств называли доброту. Со временем он стал высокомерным, начал верить в собственную непогрешимость. Когда в 1987 году на первом заседании Союза шахматистов СССР, созданного по инициативе Каспарова в противовес официальной Федерации, собрались академик Абалкин, Василий Смыслов, Артур Юсупов и другие, Каспаров поздоровался с Абалкиным, Смысловым, а мимо Юсупова и некоторых других прошел, не замечая. После заседания один знакомый спросил Гарри, почему он так поступил. «У них низкий рейтинг», – просто ответил Каспаров», – пишет Маргарита Озерова. Видимо, по оценкам Каспаровых, у автора тоже уже в то время был низкий рейтинг.

Этот процесс начинался в Баку – многие шахматисты говорили автору, что Каспаров уже не отвечает на их приветствия.

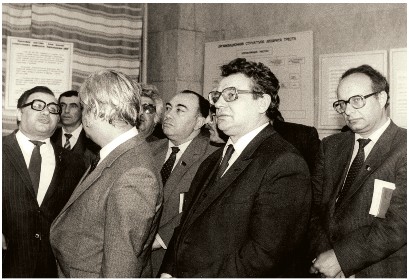

Из личного архива Ч. Султанова

Открытие очередного Международного шахматного турнира в Баку, на котором Каспаров набрал второй гроссмейстерский бал. Главная тяжесть организации этого турнира легла на плечи

автора. Справа от автора Олег Стецко,

тренер сборной СССР по шахматам

И еще. «Вскоре меня пригласили выступить на съезде комсомола Азербайджана. На съезд неожиданно приехали Севастьянов и Ивонин. Не знаю, кто их пригласил, и приглашали ли вообще…»

Каспаров пишет неправду – он прекрасно знал, что Севастьянов прилетал в Баку по приглашению Федерации шахмат Азербайджана. Когда автор договаривался с Севастьяновым по телефону о конкретной дате прилета, он просил автора узнать, когда из Баку вылет самолета на Вильнюс. «Я там обязательно должен побывать на одном заводике», – сказал он.

Д. Муслим-заде в присутствии автора позвонил Геннадию Рзаеву и спросил, будет ли он вместе с Каспаровым встречать в аэропорту Севастьянова. Рзаев ему ответил: «Нет, мы (он так и сказал – мы. – Авт.) его не приглашали!» А, между прочим, именно в этот приезд этих руководителей шахмат СССР решился вопрос об участии Каспарова в супертурнире в Бугойно. И вопрос этот решил Г. Алиев – об этом автору сообщил Севастьянов за ужином, а автор, в свою очередь, позвонил и поставил в известность об этом К. Каспарову. Ее реакция была ожидаемой: «А что оставалось им делать – в Бугойно заявили, что, кроме Каспарова, они никого не примут».

Список, характеризующий отношение Каспарова к шахматной Федерации Азербайджана, можно значительно расширить!

Впервые большой успех во взрослых шахматах пришел к Каспарову в Минске. На мемориале А. Сокольского он не только перевыполнил на 3½ (!) очка норму мастера, но и уверенно занял первое место, опередив гроссмейстера А. Лутикова и большую группу опытных мастеров.

В книге «От шахматиста – к машине» Ботвинник вспоминал: «С трудом удалось Каспарова включить в число участников – он еще не имел звания мастера, и были, естественно, возражения – зачем кандидата пускать в турнир мастеров? Результаты показали, что надо было это сделать: Гарик завоевал первое место, перевыполнив мастерскую норму на 3,5 очка! Это был самый большой успех, которого когда-либо добивался столь юный шахматист в Советском Союзе!»

После очередной победы Каспарова над одним из белорусских участников кто-то из зрителей огорченно сказал: «Что-то разучились у нас в Белоруссии играть. Мастера проигрывают мальчику». Стоявший неподалеку, обычно немногословный, латвийский мастер Я. Клован не удержался от реплики: «Вы зря расстраиваетесь. Об этом мальчике Вы очень скоро услышите». И оказался прав!

Нормальные отношения автора с Кларой Каспаровой продолжалась недолго – вскоре она принялась за спортивные и другие организации республики, причем ее активность нарастала в зависимости от успехов Гарика.

Гарик Вайнштейн со своей матерью Каспаровой очень быстро вышел на тропу войны и с Карповым. Был ли другой путь? Не знаю! Когда китайского премьер-министра Чжоу-Энлая попросили дать оценку французской революции, он ответил, что еще не пришло время для полной оценки этой революции.

Когда раскладываешь факты, имевшие место, с которыми автор был знаком в те годы, взвешиваешь за и против, то получается типичная картина «нечеткого множества», которое, как известно, не имеет детерминированного решения. Ясно одно, что Карпов со своей могучей командой не оставил бы Каспарова в покое, и они, Карпов и Каспаров, никогда, как предполагал А. Рошаль, не были бы каркасом (КАРпов, КАСпаров) советских шахмат, а Каспаров был далеко небеззащитным, каким он себя видит в этой борьбе.

Клара Каспарова легко взяла под свой контроль спорткомитет республики, основные СМИ республики, спортивный и шахматный отделы телевидения (почти как революционерка – и это было не удивительно – по своим волевым и интеллектуальным качествам она в разы превосходила товарищей из этих организаций) и остановилась перед Федерацией шахмат – до поры до времени.

В присутствии многих она кричала на работника спорткомитета: «Слушай, нет цветов – немедленно найди и купи!», писала сценарии для шахматных передач на телевидении с участием Гарри и т.д.

Как-то на Новом базаре автор встретил взволнованного работника спортивного отдела телевидения, которого знал с детства: «Каспарова поручила мне достать свежую рыбу, а я никак не могу найти ее!» – сокрушался он. «А ты что, работник Каспаровой?» – невольно спросил автор. Ничего не ответив, он побежал дальше – искать рыбу.

Вскоре система Каспаровых заработала на полную мощность – начались интенсивные поиски «людей Карпова» – в ход пошел любимый прием коммунистов «образ врага». Оспорить успешную работу Федерации шахмат было невозможно, и тогда в ход пошло коварство Г. Рзаева и команды Каспарова, которое заключалось в том, что они всячески представляли автора, как «руку Москвы», проще говоря, человеком Карпова.

Человеком Карпова окончательно был «назначен» автор, хотя к тому времени он даже не был знаком с Анатолием Евгеньевичем.

Это была очень удобная находка Каспарова для борьбы с неугодным человеком!

А кто действительно был человеком Карпова, показал приезд его самого в Баку, спустя годы. Как раз про автора Карпов ни разу не вспомнил, а вот те, кто крутились около него – были видны наглядно. Впрочем, даже если кто-то и был «человеком Карпова» в те годы, то ничего предосудительного в этом не было. Вся подготовка Каспарова к турнирам проходила в глубокой тайне, и никто, кроме членов его команды, ни о чем не был информирован. Так что, Карпову передавать было нечего, разве только то, где Каспаров проводил сеансы одновременной игры. Что касается знакомства автора с Карповым, то оно состоялось позже – в Салоники, о чем уже было сказано выше.

Сегодня Каспаров, конечно, знает, хорошо знает, кто в те годы в Баку был в близких отношениях с Карповым. Собственно, и тот сегодня, в отличие от тех лет, не скрывает этого. Но сегодня это никого уже не волнует – поезд, с шахматной Матой Хари, ушел! У автора есть подозрение, что Каспаров и тогда прекрасно знал, кто пользуется доверием Карпова – неслучайно, он в своих поздних книгах нигде не упоминает имя своего «первооткрывателя», хотя тот считался чуть ли не другом семьи и многократно бывал в доме Каспаровых.

Конечно, шекспировское «о, женщины, тщеславие вам имя», к Каспаровой в те годы (не знаю, как сейчас) никакого отношения не имело – был холодный и далекий расчет!

Невооруженным глазом было видно, что она поставила перед сыном высокие цели, а всякие попутные материальные или какие-то другие цели ее не волновали. Всю ее деятельность можно было разделить на глобальную и локальную составляющие, и, надо сказать, она не путала одно с другим – на первом месте была глобальная составляющая.

Решая главные проблемы, Клара оберегала Гарика от побочных проблем. Вот, что рассказывал Зейналлы о матче Корчной – Каспаров: «Сразу после завтрака, когда я сидел в номере и писал очередной репортаж, ко мне зашли тренеры и заявили, что им нужны деньги. Я сначала их не понял, так как лишь накануне выдал всем суточные расходы на 10 дней вперед.

– Разговор не об этом, – стал объяснять мне Тимощенко. – У нас с Каспаровым имеется договоренность, что из полученного им приза нам будет выплачена определенная сумма. Вчера мы присмотрели себе магнитофоны и хотели бы их купить. Поэтому мы и предлагаем Вам выдать нам по 300 фунтов стерлингов, а после матча Каспаров, получив приз, эти деньги вам вернёт.

Я был взбешен. Как можно в такой момент, когда матч проигрывается, когда Каспаров в таком подавленном состоянии из-за того, что игра не клеится – в такой момент думать о каких-то магнитофонах и требовать деньги! И вообще, их договоры с Каспаровым – это их частное дело, и меня, как руководителя, не касаются.

Однако они продолжали настаивать. Мне пришлось попросить Клару Шагеновну зайти ко мне и помочь разобраться.

Выслушав их требования, она с удивительным спокойствием (по крайней мере, внешне) обратилась ко мне с просьбой одолжить ей 1000 фунтов стерлингов. Я, разумеется, дал ей эти деньги, хотя в душе не был согласен с ее решением удовлетворить их требования.

Когда же вечером я спросил ее, почему она сразу уступила им, Клара Шагеновна ответила: «Сейчас самое главное – матч. Гарри – ни слова!»

Модель Каспаровых была проста – в Азербайджане изначально не могут появиться шахматисты мирового класса, а Каспаров – это чудо, на которое должно было быть обращено все внимание, и все должно было быть подчинено развитию его таланта. А кто думает и о другом – наш враг!

Впоследствии, о чем тогда не говорилось вслух, Каспаров рассказывал: «Можно ли ожидать появления второго Каспарова в Азербайджане?» – спросил корреспондент у Гарри. «Подождем примерно тысячу лет», – ответил он.

Уже в те годы Каспаровы начали оттачивать оружие, которое было у них главным все последующие годы.

Американский психолог А. Маслоу писал: «Если единственным инструментом является молоток, существует искушение трактовать все, как гвоздь».

Именно так поступал Каспаров – обладая огромным шахматным талантом и добиваясь серьезных шахматных успехов, он все это использовал, как молоток, чтобы «матовать» всех, кто не во всем был согласен с ним, принимая их за гвоздь и при этом опираясь на высокие республиканские инстанции.

Каждый, кто в чем-то не угодил или просто не понравился Гарри, немедленно объявлялся врагом, которого нужно убрать с пути, а лучше – стереть в порошок. Этому его учила мама, Клара Шагеновна Каспарова.

Такой подход стал главным оружием в его жизни. Со временем он его только совершенствовал!

Гарри Каспаров с матерью, Кларой Шагеновной. Только не понятно, почему за шахматной доской? Реальнее было бы за нардами –

там силы были примерно равны!

Автор уверен, как показали дальнейшие события, Каспаров, а точнее Каспарова, все равно нашли бы другую причину для борьбы с Федерацией шахмат Азербайджана – для них это было пробой сил!

Клара Шагеновна Каспарова работала ученым секретарем в электротехническом научно-исследовательском институте (по профессии она инженер, специалист по автоматике и телемеханике), где работала и супруга автора. Так вот, она рассказывала, что ко всем заседаниям Ученого совета Клара Шагеновна готовила грамотное оформление и предметные материалы. Ее замечания в ходе Ученого совета всегда были своевременные и по существу обсуждаемой проблемы.

В 1981-м г. Клара Шагеновна ушла с работы, чтобы посвятить себя карьере сына. За это она получала зарплату от спорткомитета наравне с профессиональными тренерами.

Со своей стороны, отметим также, что уже через небольшой промежуток времени, после того как она появилась в шахматах, уже четко понимала шахматную конъюнктуру республики и Союза.

Надо сказать, что и на приеме у Гейдара Алиева Каспарова проявила куда большую осведомленность о шахматных делах в СССР, чем председатель спорткомитета Геннадий Рзаев.

Многочисленные гости из Москвы, занимавшиеся проблемами Гарри Каспарова, как правило, высоко отзывались о ней.

По какой-то проблеме тренер юношеской сборной СССР по шахматам, Анатолий Быховский, находясь в Баку, сказал автору: «Вечером Клара позвала меня в гости, и я буду убеждать ее, что Гарик должен ехать на соревнование (не помню, какое. – Авт.)». «Кончится тем, что она тебя убедит, что он не должен ехать на это соревнование», – ответил ему автор, на что он как-то снисходительно улыбнулся.

На другой день он, как-то растеряно, сообщил автору: «Слушай, ты оказался прав!» Настал момент снисходительно улыбнуться автору.

Другого результата ожидать не следовало – мягкотелый Быховский был для Каспаровой легкой добычей.

Естественно, автор спросил у Быховского о будущем Гарика. «Талант у него огромен, я такого ранее не видел. Главное, чтобы выдержало здоровье, особенно нервная система – я видел талантливейшего юношу харьковчанина Штейнберга, который в раннем возрасте поглощал огромное количество информации и неожиданно умер от отека мозгов», – ответил он.

Особенно он отличался своей щепетильностью. Как-то, возвращаясь из Шеки, автор и Быховский заехали в Геокчай к родственнику автора. Когда они оттуда уезжали, родственник положил в багажник машины ящик знаменитых геокчайских гранатов для гостя. Всю дорогу до Баку Толик терзался мыслью – правильно ли он сделал, приняв подарок от человека, которого увидел в первый раз. Все доводы автора, что он его близкий родственник и что Быховский их гость, его как-то не убеждали.

Из личного архива Ч. Султанова

Тренер сборной молодежной команды СССР по шахматам

А. Быховский выступает в Шеки

И вдруг, после развала СССР и карабахских событий, автор с удивлением, вернее, с огорчением узнал, что Быховский поехал в … «НКР» судить (!?) «международный» шахматный турнир. Поразительным было то, что такой рассудительный и осторожный человек, всегда сторонившийся политики, пошел на такой шаг.

Остается предположить одно – «нужда не тетушка» и «доллар, он и в ЦШК доллар!» Этим своим поступком Быховский перечеркнул все свои добрые дела, сделанные для Азербайджана.

В другой раз, какую-то проблему обсуждал с К. Каспаровой прилетевший в Баку В. Батуринский. После беседы он был лаконичен: «Коварная женщина. Но умная!»

Очень скоро Клара стала для Гарика всем и прошла с ним все радостные и тягостные дни. Ее авторитет у сына был непоколебим.

На скандальной пресс-конференции президента ФИДЕ Кампоманеса в 1985 году (он прервал матч на звание чемпиона мира как раз в тот решающий момент, когда Каспаров стал наконец выигрывать) раздался возглас: «Пусть Каспаров скажет!» Кто-то тут же добавил: «Если мама позволит». Все присутствующие в зале понимающе усмехнулись.

«Идеальнее кандидатуры для выполнения подобной роли, чем крайне честолюбивая мать Гарри, трудно было придумать, – рассказывает в своей книге «С Каспаровым ход за ходом, год за годом» тренер Александр Никитин. – Делалось это постепенно и достаточно тонко. Вхождение Клары Каспаровой в роль проходило под одобрение всех заинтересованных лиц. Я был рад тому, что она охотно взяла на себя решение всех технических проблем, связанных с нашими сборами и поездками, переговоры с местными руководителями – чисто шахматных проблем мне было предостаточно. Я не учел, что ее влияние на сына не ограничено ничем». Вскоре после этого поведение Клары Шагеновны резко изменилось. Никитин пишет: «Свойственные ей прежде мягкость и человечность быстро уступили место многозначительности в суждениях и решительному, почти начальственному обращению с тренерами».

«Нет связки», – говорил Штирлиц. В рассуждениях Никитина нет связки по причине того, что он допускает системную ошибку – на первом этапе Клара вникала в проблемы и одновременно изучала «кто есть who», а затем следовал захват командного поста.

«Вскоре, – пишет Маргарита Озерова, – Клара Шагеновна стала главным доверенным лицом Гарри, сопровождавшим его всюду (она даже поехала с сыном в Барселону получать шахматный «Оскар», что для 1982 года было неслыханно). Тренеры из помощников и советчиков окончательно превратились в наемный персонал. Клара Шагеновна начала вникать в шахматные вопросы. Иосиф Дорфман очень рассердился, когда она предложила ему рассмотреть «староиндийскую защиту» вместо «защиты Грюнфельда».

Спортивные журналисты в Баку до сих пор вспоминают, как перед каждой передачей Каспарова по АзТВ весь спортивный отдел телевизионной студии собирался у Клары дома и отрабатывал разработанный ею сценарий – как задавать вопросы Гарику, в каком порядке и как ему отвечать на эти вопросы.

Нельзя не отметить и другой штрих в ее характере.

«В результате сейчас рядом с Каспаровым остался только один человек из большой команды, которая прошла с ним путь до шахматной вершины, – Александр Шакаров. Говорят, Клара Шагеновна старается поддерживать отношения с теми, кто ей удобен, а не с теми, кто нужен по делу. Долгое время, несмотря на предостережения друзей, она общалась с человеком, который каждое ее слово встречал возгласами: «Клара Шагеновна, как это вы здорово сказали! Извините, я не успел записать», – пишет Маргарита Озерова.

И еще один штрих. Известная артистка кино и театра Фаина Раневская, придя в театр, увидела, как двое ее коллег, уединившись, о чем-то шепчутся. «Против кого дружите, коллеги?» – обратилась она к ним. Автор не может рассуждать в целом о Каспаровой, но в Баку она всегда с кем-то дружила против кого-то. Можно привести несколько примеров такой «дружбы».

Когда был решен вопрос о выпуске газеты «Шахматы», естественно, перед автором встал другой вопрос – о ее будущем редакторе. Неожиданно ему пришла мысль пригласить на эту должность Азера Зейналлы, которого автор не видел более 20 лет. В то время доктор физико-математических наук, Зейналлы работал заведующим кафедрой в АГУ. Он, по совместительству, безусловно, мог бы осилить эту работу. Когда автор сообщил ему о своем предложении, он радостно ответил: «Ты не представляешь, как мне хочется, каким-то образом, вернуться к шахматам!» Сказано – сделано. По представлению шахматной Федерации Азербайджана, его назначали редактором газеты «Шахматы».

Более полугода работа шла в намеченном русле – в газете было напечатано значительное количество методических статьей ведущих тренеров Союза и широко освещалась шахматная жизнь республики.

Но, вскоре, стиль газеты постепенно начал меняться – он начал превращаться в «шахматный листок» Каспарова и его команды.

Отдельные номера газеты полностью были укомплектованы партиями Каспарова с его примечаниями, а про жизнь шахматных школ республики давалось по примеру газеты «Правда» – «Вести с полей страны».

Автору неоднократно говорили, что Зейналлы стал закадычным другом команды Каспарова, и у него завязалась дружба с Кларой Каспаровой, но автор никогда на подобные вещи не реагировал – каждый волен дружить с кем хочет, лишь бы дело не страдало.

Вскоре стало известно, что усилия Зейналлы в этом направлении не остались незаметными – по настоянию Каспарова Зейналлы был назначен руководителем делегации на матч Корчной – Каспаров в Лондоне.

Вот как рассказывает Зейналлы о его назначении в своем эссе «Ступень к Олимпу» («Лондонский дневник»): «Я сидел в редакции и готовил материалы к очередному номеру газеты. Вдруг раздался телефонный звонок. «Здравствуйте, Азер Ханафиевич! – услышал я вечно молодой и энергичный голос Клары Шагеновны. – Вы мне нужны. Могли бы Вы сейчас приехать к нам в Загульбу?» «Да, конечно», – ответил я, спустился вниз, сел в свои старые «Жигули» и отправился в путь.

Всю дорогу я гадал о причине внезапного приглашения. Всего три часа назад А. Кязим-заде, замдиректора газеты «Спорт», рассказал мне, что «существует мнение» послать кого-то корреспондентом в Лондон, так как матчем интересуется начальство и предполагается широко освещать ход поединка в республиканской печати.

«А вдруг выбрали меня?» – сладко защемило в сердце. Я попытался было отбросить эту мысль, но она вновь и вновь лезла в голову.

Ну вот, наконец, и Загульба. Въехал на территорию пансионата, припарковал машину и вбежал на третий этаж. Дверь открыла Клара Шагеновна, усадила меня за журнальный столик и, налив мне чаю, села напротив.

– Значит так. Что вы скажете на предложение поехать с нами на матч в качестве руководителя? – внезапно спросила она. Я от неожиданности предложения поперхнулся чаем.

– Я? Руководителем!? – переспросил я, отчаянно пытаясь откашляться.

– Мы с Гариком обсуждали различные кандидатуры и решили предложить Вас. Так, что Вы скажете? – улыбнулась Клара Шагеновна.

Я ответил, что, конечно, согласен и надеюсь с её помощью справиться с обязанностями руководителя, хотя тогда я и понятия не имел, в чем эти обязанности заключаются.

– Но Вас еще должны утвердить в соответствующих инстанциях, – предупредила она. – Впрочем, думаю, что нам не откажут».

Не отказали! А ключевыми в этом диалоге были слова «с ее помощью» – Клара назначила себя руководителем делегации.

Матч, как известно, закончился блестящей победой Каспарова, в чем есть определенная заслуга Корчного, проявившего честность и порядочность.

Перед матчем Корчной – Каспаров автору неожиданно позвонил начальник управления шахмат Спорткомитета СССР Николай Крогиус со странной просьбой: «Чапай Алиевич, не могли бы Вы сказать Каспарову, чтобы сегодня он связался с Ивониным (заместитель председателя Спорткомитета СССР)?» «Как-то неприлично обходить Геннадия Рзаева. Лучше я ему позвоню», – ответил автор. «Можно и так. Вам виднее».

Автор немедленно связался с Г. Рзаевым и сказал: «Геннадий Самедович, только что мне звонил Крогиус со странной просьбой: передать Каспарову, чтобы он связался с Ивониным». «Ничего странного в этом нет – Крогиус избегает разговоров со мной. На все мои вопросы отвечает одинаково: «Я не в курсе этой проблемы». Спасибо, Чапай Алиевич. Мы займемся этим вопросом».

А вот как описывает эту ситуацию Зейналлы в своем «Лондонском дневнике»: «И вот около 11 часов раздался телефонный звонок. Клара Шагеновна взяла трубку и стала молча слушать невидимого мне собеседника. Я взглянул на её окаменевшее вдруг лицо, и какое-то шестое чувство подсказало мне, что этот звонок не к добру.

Положив трубку, она задумчиво посмотрела в окно.

– Мне это не нравится… В республиканскую Федерацию звонил Крогиус и просил нам передать, что от 13 до 14 часов Каспаров должен позвонить зампредседателю Госкомспорта Ивонину. Значит готовится какая-то акция…

Немного подумав, Клара Шагеновна решила, что сначала она сама должна поговорить с Ивониным, выяснить в чём дело и как-то подготовить Гарри. Но звонить из гостиницы было нельзя, так как рядом работал Каспаров. Поэтому мы на моей машине поехали в университет и из моего кабинета дозвонились до Крогиуса. Однако выяснить что-либо у него не удалось. На все вопросы он отвечал железобетонным: «Я не в курсе». В 13 часов, наконец, удалось связаться с самим Ивониным, который сообщил, что в понедельник, 12 июля, в 9 часов утра должно быть принято решение об отказе Смыслова и Каспарова от участия в матчах. Смыслов своё согласие уже дал, остаётся получить согласие Каспарова.

Положив трубку, Клара Шагеновна со слезами в глазах произнесла: «Всё. Матча не будет».

26-го октября на заседании в штаб-квартире ФИДЕ в Люцерне было окончательно решено, что оба матча состоятся в Лондоне. Церемония открытия назначена на 18 ноября, а первая партия начнётся 19 ноября 1983 года».

Перед пуском часов. Арбитр матча – Светозар Глигорич

Зейналлы ушел из команды Каспарова неожиданно, как и появился. Вот как пишет об этом журналист В. Асриян: «Зейналлы в молодости был неплохим шахматистом (между прочим, он выиграл партию у Корчного на юношеском первенстве страны 1946 года), кандидатом в мастера и даже стал в 1953 году чемпионом Азербайджана. Но потом он ушел в науку и вернулся к шахматам лишь в начале 80-х в качестве редактора созданного при республиканской газете «Спорт» шахматного приложения. За два года до описываемых событий он попросил меня познакомить его с Каспаровыми, что я и сделал. Они подружились и, выбирая перед поездкой в Лондон кандидатуру на пост руководителя делегации, остановились на Зейналлы. В Лондоне в трудные для Гарика моменты матча у них произошла размолвка, и после возвращения домой Зейналлы навсегда исчез из каспаровской команды. Душой и главным организатором ее, кто бы ни являлся формально руководителем, была Аида. (Почему-то некоторые знакомые Каспаровой звали ее Аидой. – Авт.)».

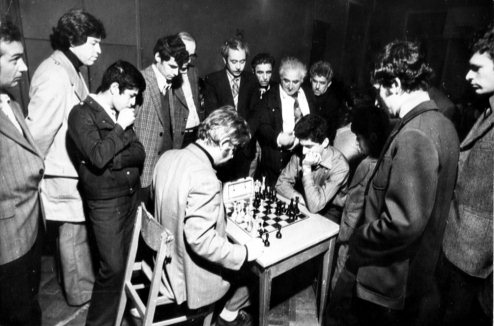

Анализ 10-й партии. Сидят Евгений Владимиров и Геннадий

Тимощенко, у окна – Александр Никитин. Слева стоит

руководитель делегации Каспарова профессор Азер Зейналлы

Удивительный случай связи времен: Зейналлы, в будущем руководитель шахматной делегации Каспарова на матче Каспаров – Корчной в Лондоне, играет с В. Корчным. Наблюдает за игрой будущий начальник управления шахмат Спорткомитета СССР Николай Крогиус, далекий от симпатий к Каспарову.

Партия Зейналлы – Корчной. Ленинград, 1949 г.

Наблюдает за партией Николай Крогиус (стоит справа)

|

|

4 января 1984 года. Бакинский аэропорт. Возращение Гарри Каспарова после победы над Виктором Корчным. Каспарова встречает неунывающий «пастушок Джиртдан» (школьник Натик Гаджимаров) – самый популярный сказочный герой азербайджанских детей. Когда Гарик принял участие в блицтурнире со взрослыми кандидатами в мастера, ему было еще меньше лет, чем этому мальчугану… Фото А. Таваккулова (Азеринформ) |

Все это не сказалось на добром отношении автора к своему первому шахматному учителю – Азеру Зейналлы.

Руководитель шахматного кружка Дворца пионеров Азер Зейналлы со своими учениками в Тбилиси на шахматном турнире.

Слева стоит Чапай Султанов

Уезжая в Израиль, он зашел в шахматную школу и долго обсуждал с автором разработанные в школе методы обучения, которые он хотел применить в Израиле. О его работе в команде Каспарова автор не спрашивал, и он сам ничего не говорил, сказав только следующее: «Когда в Лондоне матч начал складываться не в пользу Корчного, Клара Каспарова панически предложила сдать матч, против чего я категорически возражал».

Известный тележурналист, с которым автор в детстве гонял в футбол и всегда поддерживал дружеские отношения, вдруг перестал звонить автору и начал избегать встреч с ним. Позже автору объяснили, что он стал частым и желанным гостем в доме Каспарова.

Вместе со сборной командой шахматистов СССР автор чартерным рейсом летел в Салоники. Случилось так, что в аэропорту «Шереметьево» автор лицом к лицу столкнулся с Кларой, которая провожала Гарика. Это была их первая встреча после того, как автор оставил пост председателя Федерации шахмат Азербайджана, в чем она сыграла не последнюю роль. Перед автором предстало светившееся злорадством, торжествующее лицо – Клара и не думала скрывать своего крайнего удовлетворения! Никогда до этого автору не доводилось видеть такого выражения у нее на лице.

Гарри Каспаров среди своих близких родственников

Уже в самолете автор невольно стал вспоминать лицо Клары в разговорах с ним в разное время, и, почему-то, отчетливо ему вспомнилось только последнее. Он понял почему – в отличие от прежних, ее лицо впервые было искренним! Больше автор с ней не встречался!

Автору трудно судить о роли Клары в судьбе ее сына – «не будет больше единой правды для всех, правда будет у каждого своя». Сам Каспаров говорит, что без маминой помощи он не стал бы чемпионом мира в столь молодом возрасте. «Главное, что я с ней могу быть откровенен как ни с кем другим. В критические минуты ты слышишь голос, которому привык верить уже долгие годы. Каждому из нас необходим кто-то, кому можешь довериться, высказать все без утайки, называя вещи своими именами. И тогда, чаще всего, ты сам понимаешь, как поступить. Мама, шутя, говорит, что она поглощает мой стресс». Ему виднее!

Великие разрушения шахматного мира, войну, объявленную советской шахматной системе, а затем и международному шахматному движению, Г. Каспаров начал с Баку – города, в котором он родился, который его воспитал и вывел на широкую дорогу жизни.

Вопрос правомерно поставить и в другой плоскости – как долго, начиная с 11 лет, Каспаров выдержит выбранную, не без помощи матери, в жизни модель – «И снова в бой, покой нам только снится»? Пока выдерживает!

В связи с Каспаровыми, автору хотелось бы сказать несколько добрых слов о глубоко порядочном и всесторонне эрудированном композиторе Леониде Вайнштейне – дяде Каспарова, который делал все возможное, чтобы не доводить ситуацию «Федерация – Каспаров» до конфликта. Он-то хорошо понимал, что происходит что-то ненужное и недостойное. Много лет спустя, незадолго до своей смерти, Л. Вайнштейн при случайной встрече поведал автору многое о том времени и многое для него прояснил. Теперь он ушел в мир иной, и автор не имеет морального права пересказывать подробности той встречи, по-человечески очень теплой!

|

Леонид Вайнштейн – дядя Каспарова – всегда был сторонником компромиссов и «мягких моделей» противостояния, но был отстранен от стратегии Каспарова |

|

Леонид Вайнштейн был настоящий, не побоюсь этого громкого слова, патриот своей страны. Он горячо переживал несправедливости по отношению к Азербайджану, в том числе и по КВН, одним из основателей которого в Азербайджане являлся он сам. Он рассказывал автору, какие жесткие бои он вел с Масляковым, который всегда негативно относился к Баку. Собственно, эти переживания были одной из причин его преждевременной смерти от инфаркта.

«Геннадий Самедович, Вы собираетесь написать книгу о том памятном матче. Что заставляет Вас взяться за перо?» – спрашивал корреспондент Владимир Ханелис Г. Рзаева.

«Книгу я хочу написать о времени и факторах, влиявших на матч. Рассказать о тех процессах, свидетелем и участником которых я был, о том, что тщательно скрывалось от всех. В том числе и от самого Каспарова. Воздержаться на время от написания книги меня очень просил ныне покойный дядя Каспарова, композитор Леонид Вайнштейн, хотя его отношения с племянником в последние годы жизни складывались не лучшим образом. Несколько лет назад Леонид умер, и я, не нарушив данного ему при жизни слова, решил все-таки написать книгу».

«… складывались не лучшим образом…» – слишком мягко сказано. И, конечно, в этом была большая «заслуга» Клары.

«И последний, о ком мне хотелось бы рассказать, – говорил Никитин, – 11-летний Гарик Вайнштейн. Не по годам развитый, отчаянный книголюб, он, вместе с тем, сохранил всю непосредственность своего возраста. Гарик проходит через тот золотой период, когда никаких для него проблем еще нет, но зато уже масса проблем возникает у людей, которые его опекают. За шахматным развитием Гарика внимательно следит экс-чемпион мира М. Ботвинник, он же определяет ему дозы шахматных занятий и игровую нагрузку. Мне хочется хвалить мальчика – он пока просто играет в шахматы, именно … играет».

Глубоко ошибался будущий тренер Г. Каспарова Александр Никитин, приводя такую характеристику Каспарова. В 11 лет он был оформившимся юношей, который хорошо понимал и политическую, и шахматную конъюнктуру!

В этом Никитин вскоре убедился.

Отметим, что именно в 11 лет на Гарика обратили внимание на Западе серьезные шахматные обозреватели – появился первый отзыв в лондонской газете «Гардиан» («Guardian»), где шахматный обозреватель Л. Барден писал: «Что бы ни случилось с мировым титулом в 1975 году, большинство специалистов предсказывает, что Карпов станет преемником Фишера или в этом году, или в 1978, или в 1981. Но кто будет чемпионом после Карпова? По-моему, есть явный фаворит мирового первенства 1990 года. Это одиннадцатилетний Гарри Вайнштейн из Баку, самый молодой участник юношеского чемпионата СССР, самый молодой кандидат в мастера со времени Карпова».

Что касается тренера Каспарова А. Никитина, то для автора загадкой осталось то, чего больше было у тренера Каспарова А. Никитина – ненависти к А. Карпову или любви к Г. Каспарову, но в шахматном плане, равнодействующая этих чувств была однозначно направлена на повышение мастерства Каспарова.

Обсуждение любой проблемы для него начиналось и кончалось происками Карпова и призывом сенатора Катона: «А Карфаген должен быть разрушен!» (когда заходила речь о каком-либо шахматном мероприятии, Никитин, как-то странно улыбаясь, говорил: «А как на это посмотрит Анатолий Евгеньевич?»).

«Я кричал: «Вы что там, обалдели?

Уронили шахматный престиж!»

«Да? – сказали в нашем спортотделе, –

Вот прекрасно, ты и защитишь!

Но учти, что Фишер – очень ярок,

Даже спит с доскою, – сила в ём.

Он играет чисто, без помарок...»

Ничего, я тоже не подарок,

У меня в запасе – ход конем», – пел В. Высоцкий

Именно Никитину принадлежала модель: все то, что исходило из Управления шахмат – «ход конем» А. Карпова.

Каспаров отказывался ехать на юношеский чемпионат мира, так как он по срокам совпадал с выпускными экзаменами. А без сдачи выпускных экзаменов получить медаль было невозможно – таков был закон. Батуринский твердо обещал, что организует письмо от министра просвещения СССР, чтобы Каспарову дали золотую медаль по итогам года, без сдачи выпускных экзаменов. Говорили, что это невозможно, и обещание Батуринского – пустое слово. Но он выполнил свое обещание – автор сам видел это письмо, хотя Каспаровы впоследствии это отрицали, как и многое другое…

В разговорах с Батуринским в Баку доброжелательного отношения к Каспарову автор не заметил, но не было такого отношения и к Карпову – Батуринский всегда чего-то не договаривал. У автора сложилось субъективное впечатление, что по нему – «хрен редьки не слаще».

«Между прочим, – говорил Батуринский, – и нынешнего тренера Каспарова Александра Никитина, который сейчас поливает меня грязью, я привел в профессиональные шахматы. Гостренер сборных юношеских команд разного возраста Анатолий Быховский явно не справлялся с объемом работ, и к тому же он очень любил поездки, особенно зарубежные – нужен был второй человек. Сам же Быховский предложил мне кандидатуру Никитина. Я позвонил ему и предложил должность гостренера, и он, как мне показалось, с радостью согласился. Через некоторое время, когда Быховский был за рубежом, я послал Никитина в Вильнюс на юношеские соревнования. Приехав из Вильнюса, Никитин мельком рассказал о соревнованиях, а затем начал говорить о вундеркинде Гарри Вайнштейне, о котором я уже слышал от Юры Авербаха. Никитин сказал мне, что взял шефство над этим мальчиком и просил меня за счет ЦШК посылать в Баку Вайнштейну бандеролью шахматную литературу и периодику, на что, конечно, я согласился».

А вот что пишет по этому поводу сам А. Никитин: «В то время эта профессия была не престижной, а скорее странной. Я же был вполне сознательным комсомольцем. Поэтому, окончив школу с золотой медалью, решил поступить в МЭИ. Хотя я действительно считался одним из самых перспективных в поколении Полугаевского, Таля, Спасского…, 15 лет проработал в закрытом институте, связанным с космосом. Но шахматы из головы не выбросишь, поэтому в свободное время часто анализировал партии, учился писать статьи. Так и нашел себя в качестве шахматного аналитика.

В 1973-м мне позвонил директор Центрального шахматного клуба Виктор Давыдович Батуринский и предложил работу тренера сборных команд СССР. Это было очень неожиданно, но, откровенно говоря, в душе сразу созрел положительный ответ».

Карпов против Каспарова, 1981 г.

Много проблем из-за этой пары будет у наблюдающего за разбором партии Виктора Давыдовича Батуринского

Тут хочется сказать несколько слов о Викторе Давыдовиче Батуринском, который в дни становления Каспарова играл значительную роль в советских шахматах.

За то время, когда автор был председателем Федерации шахмат Азербайджана, Виктор Батуринский неоднократно прилетал в Баку – в то время он был директором ЦШК. Безусловно, он был наиболее сложной и колоритной фигурой из тех, с кем автору доводилось встречаться в советском шахматном мире.

По окончании юридического института Виктор Давыдович в 1939 году был призван рядовым в действующую армию. Проходил службу в Забайкальском военном округе. В 1940-м году он был уже помощником командира взвода.

«В начале 1941 года 46-я стрелковая дивизия передислоцировалась в лагеря под Тамбовом, а 12 июля уже вступила в бой с немцами в районе Рославля. Остатки дивизии отступили к Москве. В сентябре 1941 года Батуринский был назначен военным следователем 9-й Кировской дивизии московского народного ополчения. Она размещалась юго-западнее Ельни и 30 сентября, во время наступления немцев на Москву (операция «Тайфун»), попала под танковый удар. Вся 24-я армия, в состав которой входила Кировская дивизия, оказалась в окружении и понесла большие потери. Почти две недели Батуринский с группой военнослужащих пробивались к своим. Местом воссоединения стало Бородинское поле», – это строки из биографии Батуринского.

Оказывается, Батуринский был помощником главного военного обвинителя Горяного на закрытом процессе по делу Пеньковского, но о самом процессе он не сказал ни слова, будучи в Баку.

В один из приездов Батуринского в Баку, автор спросил у него про отца В. Багирова и брата М. Макогонова (отец Багирова был репрессирован в конце 30-х годов). «Багиров просил меня узнать про своего отца (В. Макогонова он не называл. – Авт.), но по обоим случаям мне ничего узнать не удалось», – ответил он. Как-то автор спросил и у Макогонова о его брате, но он сделал вид, что не слышал вопроса.

Все его поездки в Баку были связаны с деятельностью на посту шахматного руководителя СССР, но однажды он позвонил автору и сказал, что хочет приехать в Баку на недельку в отпуск вместе с женой – инкогнито.

Конечно, автор ему сказал, что ждет его с нетерпением. Он недавно женился и, как понял автор, проводил, если можно для его возраста так выразиться, медовый месяц.

Много, очень много, автор узнал от него о шахматной жизни в прошлом и настоящем, о выдающихся шахматистах разных поколений.

Оказывается, М. Ботвинник с большим уважением относился к его покойной матери и часто приходил на ее званые обеды.

В каждую годовщину ее смерти он возлагал цветы на могилу, предварительно уточнив, что Батуринского там не будет (отношения у них были испорчены навсегда).

«Известно, что чемпион мира по шахматам Т. Петросян не владел иностранными языками, – рассказывал автору Батуринский. – И вдруг, когда сборная команда СССР по шахматам прилетела в Аргентину, он, к всеобщему удивлению, бойко заговорил с группой встречающих людей. Вскоре все прояснилось – говорил он по-армянски, потому как люди, встречавшие его, были армяне».

В Багио на матче Карпов – Корчной стало известно, что Корчной начал заниматься йогой.

Багио. Матч Карпов – Корчной на звание чемпиона мира. Виктор Корчной занимается йогой

Батуринский предложил и Карпову заняться йогой, на что последовал ответ чисто в стиле Карпова: «Пусть вначале йогой займется кто-нибудь из делегации, а я посмотрю». Желающих не нашлось!

На одном из совместных многочисленных застолий на берегу Каспийского моря Виктор Давыдович вдруг сказал: «Вы знаете, Чапай, почему я люблю приезжать в Азербайджан? Здесь Вы меня принимаете как-то по-особенному тепло и уютно, без лишнего шума и показухи. За все время пребывания в Баку с Вами я чувствую к себе искреннее отношение и отдыхаю душой и телом».

И этому было доказательство – он много и заразительно смеялся (автору говорили, что в Москве редко кто видел его улыбающимся).

На лоне природы, недалеко от Баку, Виктор Давыдович прекрасно пел старинные русские романсы, называл лучших исполнителей этих романсов. Любимым романсом у него был «Я помню чудное мгновенье», а песней «Зачем, зачем приворожила, Коль я душе твоей не мил! …» Ну, а с сигарой он, практически, не расставался.

Довелось автору выступить вместе с Батуринским и в обширной телепередаче по местному телевидению, организованной Ниджатом Рагимовым. Батуринский говорил легко и свободно, приводя многочисленные примеры из своей богатой шахматной жизни. Естественно, автор в компании с ним перед камерами чувствовал себя не очень уютно, и Виктор Давыдович всячески поддерживал его своими остроумными репликами.

В один из приездов Батуринский предложил автору сходить на футбольный матч: «Вы болельщик футбола?» – удивился автор. «Нет, я не такой уж болельщик футбола, но очень люблю окунуться в футбольную обстановку на стадионе – она напоминает мне мою молодость», – ответил он. В этот день «Нефтчи» встречался с московским «Торпедо» и победил со счетом 3 – 0 – практически весь матч стадион содрогался от восторгов болельщиков, особенно во время забитых мячей. Когда мы выходили из стадиона, Батуринский сказал: «Так болели за «Спартак» в Москве в тридцатых годах – я тому свидетель».

Батуринский изъявил желание встретиться с научной интеллигенцией Баку: «Подобные встречи я очень ценю», – говорил он. Автор позвонил директору химического института академику Тогрулу Шахтахтинскому, который всегда отзывался на просьбы шахматной Федерации, и договорился о встрече.

Тогрул Нейматович Шахтахтинский увлекся шахматами в годы учебы в Азербайджанском индустриальном институте. Победа в первенстве института пробудила в нем интерес к этой игре, желание глубже постичь ее законы и логику.

Т. Шахтахтинский (в центре) – в роли судьи

Вскоре молодой шахматист стал призером первенства Баку. А потом последовал еще более крупный успех – третье место в чемпионате республики. Стиль игры Тогрула Шахтахтинского соответствовал его характеру – твердому и решительному.

В 1947 г. в четвертьфинале чемпионата страны Шахтахтинский впервые выполнил норму разряда кандидата в мастера. В течение последующих нескольких лет он – бессменный участник республиканских турниров. С успехом защищал честь сборной Азербайджана в закавказских соревнованиях. Среди побежденных им будущий гроссмейстер Б. Гургенидзе, известные мастера М. Шишов, Н. Сорокин.

В 1947 году сборная Азербайджана по шахматам в составе – Макогонов, Гульдин, Шахтахтинский, Абрамян и др., приехала в Тбилиси на матч шахматистов Закавказья.

Армения на эти соревнования не приехала, и было оговорено, что будет сыгран четырехкруговой матч Грузия – Азербайджан.

Этот матч оказался звездным часом для Тогрула Шахтахтинского. Белыми и черными он обыграл неоднократного чемпиона Тбилиси Пирцхалава. Грузины заволновались, и на следующий круг выставили другого шахматиста – Цинсадзе. Результат оказался такой же – Шахтахтинский выиграл у него обе партии. «Больше у нас никого нет», – шутили грузины.

Шахтахтинский рассказывал, что его тогда поразил прекрасный шахматный клуб в Тбилиси (впоследствии, после грандиозного успеха грузинских шахматисток, в Тбилиси был построен Дворец шахмат).

В Баку же, в то время, шахматный клуб ютился в небольшой комнате на улице Шмидта (ныне проспект Бюль-Бюля), по соседству с сырным складом. Среди шахматистов ходила шутка – когда кто-то спрашивал, где находится шахматный клуб, ему отвечали, что надо выйти на улицу Шмидта, и по сырному запаху легко будет найти шахматный клуб.

С. Гродзенский в своей книге «Шахматы в жизни ученых», М.: Наука, 1983 г. приводит такой список: М. Ботвинник, Ю. Шмидт, М. Бонч-Осмоловский, П. Капица, Д. Менделеев, П. Виноградов, И. Орбели, И. Векуа.

Вот в такую компанию попал Т. Шахтахтинский.

Встреча прошла очень интересно и, как сказал Батуринский, демократично.

Было совершено ясно, что Батуринскому смертельно надоели шахматные интриги: «Они даже не знают, что я в Баку – я всем сказал, что еду за границу», – как-то поделился он с автором радостно улыбаясь.

И надо сказать, в свою очередь, на любую нашу просьбу он немедленно отзывался – он был хозяином своего слова.

Одним словом, у автора и его коллег по Федерации остались самые добрые воспоминания о Батуринском, что бы о нем ни говорили.

В один из приездов в Москву Батуринский пригласил автора на ужин в «Метрополь». У входа в зал к ним тут же подошел администратор и очень тепло приветствовал Виктора Давыдовича. Он тоже был весьма любезен и сказал ему только: «На Ваше усмотрение!» Администратор сам начал накрывать на стол. Их разговор как-то не был похож на обмен дежурными любезностями посетителя и официанта. Вскоре все прояснилось: «Он (Батуринский назвал его по имени-отчеству) на приемах обслуживал Сталина!» – сказал Виктор Давыдович. А дома у себя он угощал автора удивительно вкусным кофе, который готовил сам по одному ему известному рецепту.

В один из дней на олимпиаде в Ницце Батуринский подошел к автору и предупредил: «Сегодня вечером Вы – мой гость! Поужинаем вместе». Вечером вдвоем ужинали в дорогом ресторане, где давали представление. Уже выходя из ресторана, он сунул автору в карман несколько банкнот. Работая научным консультантом в крупных нефтяных компаниях Запада и занимаясь бизнесом, автор, надо заметить, всегда был достаточно обеспечен. И все же эту пару сотен долларов автор и поныне вспоминает с какой-то особой теплотой, и вовсе не потому, что доллары всегда многое значили для «Руссо туристо», как говорил Миронов в знаменитом фильме.

Всем, кто его знал, Батуринский запомнился как мужественный человек. Как пишет Сосонко: «За два года до смерти сказал Карпову: «Я никак не предполагал, что доживу до таких лет, иначе не женился бы на такой молодой женщине, ведь между нами разница в тридцать шесть лет, и ей придется исполнять роль сиделки при мне. Если я совсем ослепну, я без колебаний всё прекращу».

Про Батуринского, особенно после его смерти, его коллеги говорили всякое. Это их право.

У автора же о Батуринском сложилось твердое мнение – именно такие, как он, строили советское государство, которое ныне видится вовсе не так, как утверждали пропагандисты-демократы.

«Они, эти люди первой половины двадцатого столетия, настолько иные, что порой не укладывается в сознании сей непреложный факт... Они прославились великими свершениями и ужасными преступлениями, причем и то, и другое все время причудливо переплеталось. Пусть так. Одного у них не было: мелочности. Они были – богатыри. Всадники из легенд и былин – на высоких лошадях, в звериных шкурах поверх сверкающей брони. Все у них было богатырским, скроенным по меркам того самого великого времени: и достижения, и злодеяния, и любовь, и вражда… Потому что без Сталина была бы невозможна ни эта великая Победа, ни вообще страна. Потому что на дворе стояло богатырское время. И таких людей никогда уже не будет. Да и времени такого – тоже», – это пишет известный российский писатель Александр Бушков.

Довелось Батуринскому слышать немало критики о себе. Нашлись и те, кто критикует вослед.

Юрий Авербах пишет: «Будучи главой советских шахмат, Батуринский не только играл роль – все играют роли, – он еще и получал удовольствие от этого. Как третьеразрядный актер, получивший раз в жизни возможность сыграть Гамлета. Он дорвался до власти и, когда командовал, получал от этого полное удовольствие, и все это видели».

В Баку, Москве, Париже, Ницце автор ничего подобного у Батуринского не видел!

Интеллигентный Юрий Львович так говорить не имеет морального права. «Шахматный Микоян» – от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича, должен быть сдержан в своих оценках.

«Когда Корчной остался на Западе, в «Советском спорте» тут же появилось коллективное «Письмо гроссмейстеров»: «Ничего, кроме чувства возмущения и презрения, не вызывает у нас подлый поступок шахматиста Корчного, предавшего Родину…» И далее шли подписи: Ю. Авербах и др. В таких случаях Авербах всегда был впереди – и по алфавиту, и по убеждениям. А вот четверо гроссмейстеров – Ботвинник, Бронштейн, Гулько и Спасский – отказались подписаться. Как выяснил журналист Лев Харитон, один из «патриотов» был особенно ретив – все тот же Авербах. Он отправил еще и собственное письмо в ФИДЕ, в котором требовал исключить Корчного из всех международных соревнований. Уникальный случай – один гроссмейстер добивался, чтобы другого отлучили от шахмат!» – писал Е. Гик.

Во времена, когда Батуринский уже не работал в Спорткомитете, а сотрудничал с Карповым, автор позвонил и пригласил его в Баку. Его ответ немало озадачил автора: «Я невыездной». Наступила пауза, и он добавил: «Мне впору сиделку иметь!» Потом, вновь после паузы, добавил: «Партии собираю для компьютерной системы Карпова. Уже много собрал, но денег пока не получал. Карпов говорит, что все мы получим деньги, когда начнется реализация этой программы, я же ему говорю, что я столько жить не буду». Вот такой последний, странный и грустный разговор!

Впоследствии автору рассказывали, что Карпов купил у Батуринского шахматную библиотеку, которой не было равных в СССР.

Возвращаясь к Никитину, отметим, что в дела Федерации шахмат Азербайджана, он не вмешивался, и у автора с ним всегда были корректные, ровные отношения.

Для объективности надо отметить, никаких особых материальных благ в Баку Никитин не имел – для него главным был принцип.

Из личного архива А.С. Никитина

Костяк команды – Никитин, Каспаров, Каспарова. Первым в эту команду добровольно пришел Никитин, последним – его ушли. В одном из своих последних больших интервью он никак не упоминает Клару Каспарову

Можно только рассказать про один эпизод, участником которого довелось быть автору. Тренером сборной Азербайджана на спартакиаде народов СССР был назначен А. Никитин. Когда автор с Г. Рзаевым обсуждали его оплату, то оказалось, что в смете для оплаты тренера была заложена смешная цифра. «Я решу эту проблему», – пообещал автор Рзаеву.